화가 이근수씨가 개인전을 연다.

주제는 ‘나는 그림자다.’ 작품은 5일부터 14일까지 전주시 동문길 복합문화공간 차라리언더바에 전시된다.

이번 전시회는 전북민미협이 지난 6월부터 오는 11월까지 예정으로 마련한 ‘2014 차라리언더바 릴레이 개인전’의 일환이다.

이근수 작가는 전북민족미술인협회 회원이자 미술관 ‘미술가 아름다운 살음 님바래기’ 주인이다. 인터넷 다음카페 ‘UMNIM’도 운영한다.

작가의 화두는 ‘움’이다. 그의 도장에는 글자 ‘움’이 새겨져있다. 움은 움틈, 울음, 우러남을 뜻한다. 목숨이 움트고, 울음을 틔우며, 참이 배어나는 게 곧 ‘움’이다. 작가는 이 세 가지로 그림을 그리곤 한다.

(걷어치움)

작가는 님바래기 춤의 신명을 그리다가 어느 날 그림 속에서 움 자를 보았다고 한다. 님바래기를 그리기 시작한 건 1980년대 말경으로 거슬러 올라간다. 서학동살이 때 집 길가에 돌무더기 몇 개를 그러모아 꽃밭을 만들었다.

“몇 해 내가 꽃을 키우는 줄 알았는데, 어느 날 보니 내가 키우는 게 아니라 스스로 자라더라고. 그러면서 나도 자라고. 나는 바라봐주고 물주고 봄날 싹 자라면 버개하니까 솎아내기도 하고, 여러 꽃 중 분꽃을 즐겁게 피웠는데 꽃내가 머리끝에서 발끝까지 씻어주는 느낌…. 그런 걸 주고받은 거지. 내가 만나는 모든 너들이 다 님이더라고.”

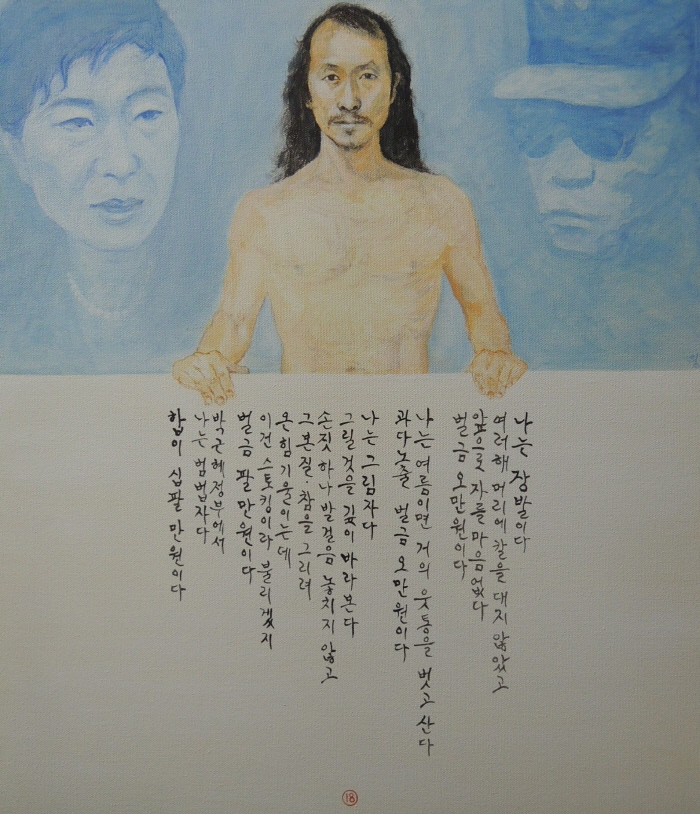

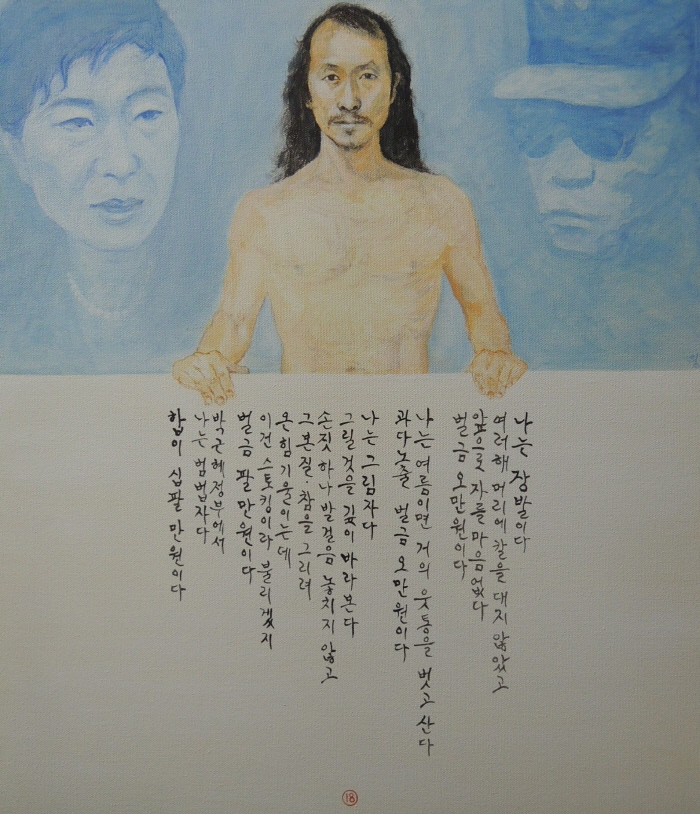

(나는 그림자다)

이근수 작가는 대학 때 본격적으로 그림을 시작하면서 “자연을 아름답게 그리겠다, 시멘트 콘크리트 삭막한 땅에 자연을 그려줘 사람들 정서를 넉넉하게 해주겠다”는 뜻을 품었다. 그러다가 박재동, 케테 콜비츠, 임옥상 등을 접하면서 자연스럽게 생태, 자본, 통일에 대한 그림들을 그리기 시작했다.

전북민미협 창립회원인 그는 1995년 민미협 회원이 되었을 때 마음을 “기뻤지”라고 간단히 표현했다. 그리고, 몇 번의 개인전과 몇 번의 출품을 했는지 굳이 드러내려 하지 않았다.

(동정녀 덕분에 대~한민국 밝고 따뜻하다)

그는 우리 삶이 다 미술이라고 생각한다. 작가 자신이 먹, 아크릴, 유화, 조형, 나무깎기, 흙 등 별걸 다 한다. 이게 다 자기를 드러내는 것이고 자기를 그리는 것이라 믿는다. 몸짓으로 하는 것들도 마찬가지다.

작가의 일터인 님바래기 앞엔 하루에도 수많은 사람들이 지나간다. “여기는 뭐하는 곳이래?” 문밖에서 가장 많이 숙덕이는 말이다. 문을 열고 들어오는 사람은 한둘이다. 작가는 가끔 사람들을 꼬신다. “그림이란 ‘나’를 드러내는 것이다. 너도 그림 그려라.”

“네가 이 땅의 주인공이다. 스스로 자유하는 삶을 살아라.”

“또는, 너 어디 사람이냐고 물어보지. 얘기하다 보면 그 폭이 우주까지 넓혀져. 결국 우리는 우주공간에 있으니까 우주인이지.”

(진실)