1996년 시작된 전주인권영화제가 올해로 어느덧 18회째를 맞았다. 사람이 태어나 성인이 되는 나이다. 영화제가 관객에게 보여주고 싶어한 영화들은 어떻게 변화되었으며, 영화가 반영한 현실은 또한 어떻게 변화되어왔을까? 10월 30일 100여 명의 관객이 참석한 전주인권영화제 개막식 현장인 전주디지털독립영화관. 이 자리에서는 전주인권영화제가 걸어온 길을 되짚어보는 소중한 자료사진들이 관객들에게 영상을 통해 선보였다.

1996년은 영화제 첫해였다. 전북대학교 총학생회를 포함해 30여 사회단체들과 시민들이 조직위를 꾸렸다. 조직위는 12월의 첫 나흘 동안 전북대학교 합동강당을 대여하고자 했다. 하지만 순탄치 않았다. 문민정부 하 국립대학은 전기를 차단하고 교직원 100여 명을 동원해 관객의 입장을 저지하는 등 물리력으로 영화제를 막았다. 상황은 전국이 비슷했다. “일체의 강연이나 인사말없이 영화만 상영하라”는 회유가 뒤따랐다. 서준식 인권운동사랑방 당시 대표 초청강연이 그렇게 취소됐다. 하지만 인권과 영화에 대한 시민들의 열망까지 막을 순 없었고, 결국 합동강당에서 연인원 1700여 명이 영화를 관람했다. ‘표현의 자유’를 기치로 사전심의를 정면으로 거부하며 영화를 상영하기는 인권영화제가 처음이었다.

제2회 인권영화제는 <레드헌트>라는 이름으로 기억된다. 1948년 제주 4.3학살을 소재로 한 다큐멘터리다. 이 영화의 대중화를 막으려는 지배층의 의지는 강경했다. 정부는 서준식 인권운동사랑방 대표를 구속함으로써 ‘레드헌트 상영=구속’이라는 공식을 수립하고 영화상영인들에게 본때를 보이고자 했다. 영화조직위는 대학 구내에서의 상영은 엄두를 낼 수 없었고 전주 중앙성당이라는 ‘성역’으로 물러났다. 개막일, 경찰은 불심검문까지 해가며 공포분위기를 조성했고 “<레드헌트>만은 절대 안된다”며 물러나지 않았다. <레드헌트>를 거느냐 마느냐 그것이 문제였다.

김대중 정부가 집권한 1998년 이후 인권영화제는 순탄한 길을 걸었다. 상영장소도 전북대학교로 회복되었다. 하지만 인권영화제의 주제가 가벼워진 것은 아니었다. 제3회 영화제를 대표한 것은 <칠레전투>라는 놀라운 영화였다. 1998년은 또한 신자유주의에 대한 문제의식과 저항이 움트던 시기였다. 영화제의 슬로건도 “신자유주의와 도전하는 민중들”이었다.

이 시기 이후로 인권영화제는 국내로 좀 더 시선을 돌리게 된다. 군산미군기지, 새만금공사, 군산 성매매여성 화재 사망사건 등은 전북지역의 큰 쟁점과 사건이었다. 국내의 문제로는 매향리, 전자주민카드, 난개발, 노동조건의 후퇴 등이 작품으로 반영됐다.

2004년에 개막된 제9회 전주인권영화제는 반전평화를 주제로 하는 한편 국가보안법 비판이 더해졌다. 열 번 째 영화제는 여성의 인권을 주요 내용으로 열렸다. 한국사회에서 여성차별의 현실과 이에 맞서는 여성들의 투쟁, 일상적인 차별을 겪으며 살아가는 여성들, 남성중심으로 서술된 역사 속에서 여성의 삶을 담은 작품 등이 선보였다.

2006년에 이르면 그간 서서히 시들해져가던 인권영화제에 대한 관심이 눈에 띄게 줄어들게 된다. 상영일수가 단축되고 조직위 참여단체가 현저히 준다. 11회 영화제는 전주시내의 가톨릭센터 건물 강당에서 열렸다.

12회째가 되는 2007년과 이듬해인 2008년에는 전주인권영화제 대신 무지개인권영화제라는 이름으로 이주노동자, 이주여성의 인권을 집중 조명했다. 9회의 주제가 페미니즘이었다면, 무지개인권영화제의 주제는 이주민의 권리였다. 특정 주제에 대한 선호는 영화제 프로그래머에 따라 영화의 주제가 달라지기도 하는 경향을 반영한 것이기도 했다.

2011년이 되면 전주인권영화제는 전주시가 소유한 전주디지털독립영화관에서 열린다. 2011년 16회 영화제는 <불편, 불안한 사람들 그리고 인권>을 주제로 했다. 2012년 작년의 주제는 <여기 사람이 있다>였다. 용산 참사가 영화제의 중심에 섰다.

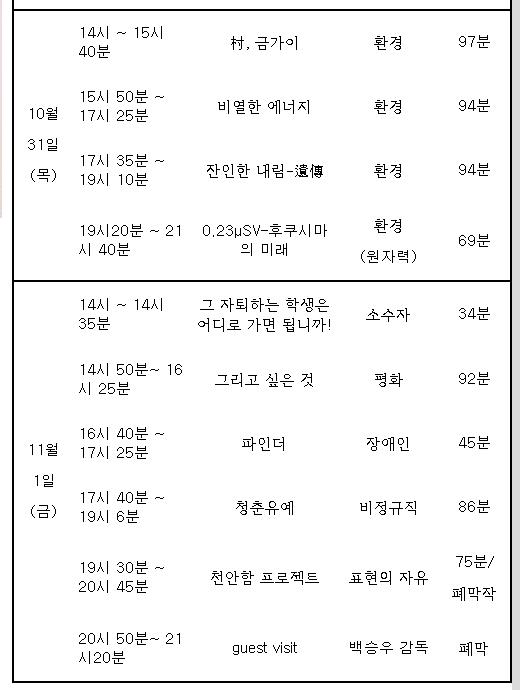

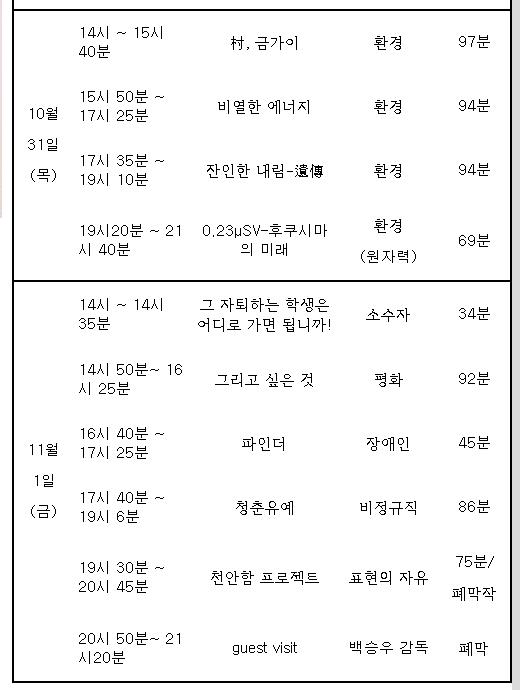

그리고 올해 2013년 제18회 전주인권영화제가 열리고 있다. 주제는 “어제, 오늘 그리고 내일”이다. 힘겨웠던 지난 역사를 잊지 말자는 얘기다.

수십 개 사회단체가 참여하던 전주인권영화제는 언제부턴가 조직위가 형해화되다가 수년 전부터는 천주교전주교구정의구현사제단과 전북인권교육센터 두 단체가 주관하고 있다. 전북에서 25년 넘게 인권운동을 해오고 있는 전준형 전북인권교육센터 대표와 동료 활동가들이 어려운 시기 전주인권영화제의 실무를 책임져왔다. 송년홍 신부, 정태석 교수는 2005년경부터 김승환 당시 교수의 바통을 넘겨받아 어려운 여건에서 영화제의 버팀목이 돼 줬다.

전주인권영화제 조직위의 문은 항상 열려 있다. 그런데도 일할 사람은 많지 않다. 상영장을 제공한 전주디지털독립영화관 직원들 몇몇이 영화제의 스탭을 겸하고 있다. 과거에 볼 수 없던 풍경이다. 이처럼 어렵게 영화제의 명맥을 이어왔지만 그것이 곧 우리 사회에 인권문제가 줄었다는 뜻은 아니다. 그 반대다. 폭력과 정신병은 일상화되었고, 최저수준 미만의 삶이 보편화되었으며, 생태환경의 위기는 인류를 절멸시킬 수도 있게 되었다. 인권영화제가 계속되어야 할 이유다.