전북도립미술관 서울관에서는 26일부터 30일까지 ‘송동욱 개인전’을 개최한다.

작가 송동욱은 전주대학교 미술대학 회화과와 성균관대학교 유교경전 석사과정을 졸업했다. 이번 서울관의 전시“色을 깨고 나오다” 展은 작가의 7번째 개인전이다. 현재 성균관대학교 유학대학원 강사로 활동 중이다.

작가는 1983년 하석 박원규에게 사사하면서 본격적인 서예가로서의 길을 걷기 시작했다.

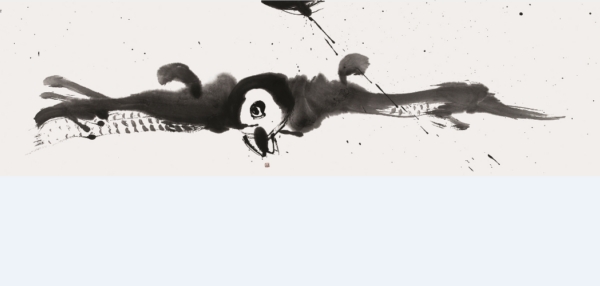

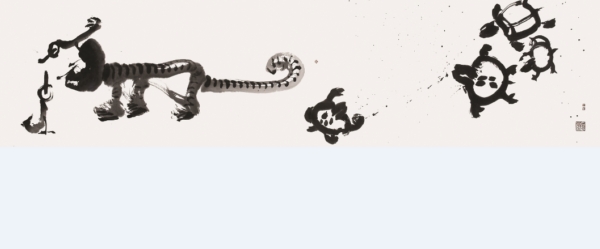

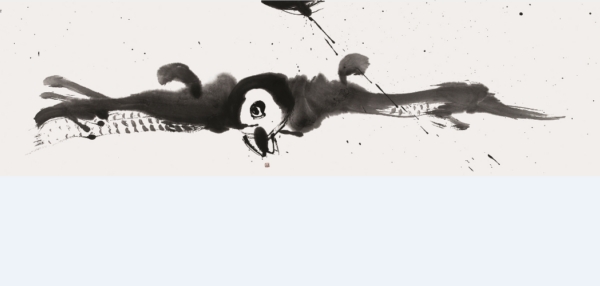

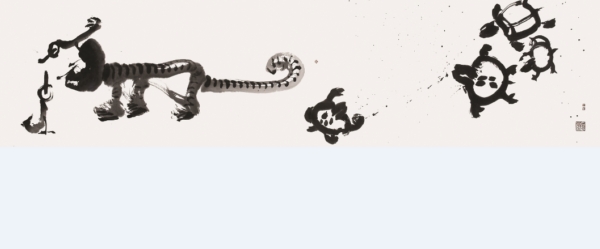

그의 작품에는 호랑이, 양, 거북이, 새가 등장한다. 상형문자의 기원에 근거한, 그러나 문자를 기록하고자 한 것이 아니다. 동물들이 꿈틀거리고 있는 것이다. 그런 의미에서 그의 상형은 서예가 아니다. 문자가 아닌 새로운 소통을 향해 걸어 나온 것이다.

새로운 상형이 현대미술의 새로운 언어로 소통되기 위해 이 시대의 새로운 소통의 요구와 결합되어야 한다. 소통과 결합되지 못한다면 그것은 시대에 적응하지 못하는 부적응으로 폄하될 소지가 남기 때문이다.

부적응이 진정한 새로움으로 전환되기 위해 개인의 꿈이 집단의 꿈이 되고, 집단의 꿈이 역사적 현실로 전환되는 시간의 지속을 견디어 내야 한다. 그리고 그 시간을 단축시키기 위해서는 우리를 깨고 나오는 동물들처럼 틀을 깨고 우렁찬 포효소리를 들려주어야 한다. 동양화, 서예가 전통의 진부함을 벗고 현대미술의 창조성 속에 나만의 ‘새로움’ ,우리 문화의 새로움을 만들어 내는 길은 이 지점에서 시작하는 것이다.

서예 중에서도 전통적인 오체를 넘어 한자의 기원인 고문자를 향해 거슬러 올라갔고 갑골이 담고 있는 상형의 그림이미지에 도달한다. 인간이 소통을 기록으로 남긴 맨 처음에 다가간 것이다. 그 지점에서 그는 일찌기 동양 전통의 서화론인‘書畵同體’의 근원을 시작하게 된다.

작가는 새로움을 갈구하는 현대미술의 정신은 단지 행태의 충격이라는 퇴행을 넘어서서 틀의 새로움, 시대의 새로움으로 이어지는 진정한 ‘創新’을 원한다. 그것은 이 시대의 역사적 요구에 부합된 것이며 인간 근원의 회복에 바탕을 둔 것이어야 한다.

이번 전시를 통해 기존의 도상을 넘어선 새로운 상형의 꿈틀거림을 느낄 수 있을 것이다.